Tuscia STORIA

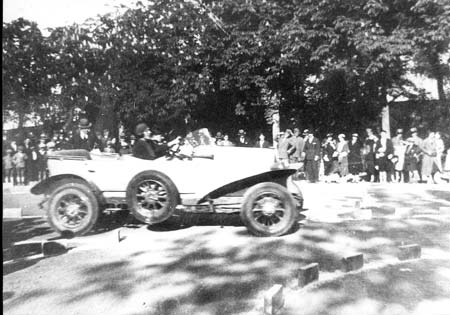

Domenico Tiburzi, "Domenichino", morto, legato alla colonna romana nel Cimitero di Capalbio e fotografato per dimostrare che era stato ucciso e per farlo riconoscere da chi aveva subito abusi dal famoso brigante della Maremma

Nell'800 nelle regioni centro-meridionali d'Italia il brigantaggio fu una pesante e problematica realtà con radici e connotazioni diverse a seconda delle condizioni sociali e politiche in cui nacque e allignò.

Nella memoria e nella tradizione orale della Tuscia alcune figure di briganti sono entrate a far parte di un certo patrimonio storico e ancora appassiona un giudizio su di loro. Brutali assassini, autori di estorsioni e violenze o una sorta di eroi dei poveri e diseredati contro i ricchi e i potenti? Sta per certo che il brigantaggio nel Lazio prospera in una società misera e negletta, vessata da tasse e balzelli, oppressa da un governo ottuso e da una giustizia inumana e distorta dominata da pochi nobili e latifondisti.

L'immagine di una Tuscia così lontana da quella in cui viviamo, può stupire, ma se ne trova notizia nelle descrizioni di Francesco Orioli che ricorda come, in alcuni paesi, la gente vivesse rintanata in caverne "insieme agli animali bipedi e quadrupedi" e come fossero vizi dominanti "la beveria e l'accoltellare" facendo valere la legge del più forte. Ippolito Taine notava come le dimore dell'alto clero fossero "in contrasto con la negligenza generale e le strade sudicie e impraticabili". Miseria, analfabetismo e superstizione erano mali comuni insieme alla malaria.

Il brigantaggio poteva prosperare in una società dove i più elementari diritti erano negati. Solo marginalmente e in rarissime occasioni il brigantaggio nello stato pontificio, a differenza di quello meridionale, toccò la sfera politica. Quasi sempre il primo passo verso la latitanza e la fuga negli impenetrabili boschi era una dura condanna per un furto di bestiame, un delitto d'onore o una vendetta.

La popolazione per paura, per legami di parentela o per convenienza, copriva con il silenzio le imprese dei fuggiaschi, braccati da una gendarmeria che non sempre aveva un cuor di leone. Ricorrono nei racconti di Viterbo i nomi di Ansuini e Menichetti, di Erpita, Pietro Rossi e Brando Camilli che ebbero Latera come teatro delle loro gesta, di Fumetta, Bustrenga e Marintacca che seminarono terrore e sangue nel territorio di Castro.

Nella zona della Teverina si imposero Biscarini e Pastorini accolti poi nella banda di Tiburzi e Biagini, di gran lunga i più temuti. I fattori dei latifondisti venivano ricattati e costretti a consegnare forti somme di denaro. Altre volte erano presi di mira i ricchi nobili come il Conte Bufalari, il Conte Tomba, il Conte Leali o rapite belle giovani di cui si perdeva notizia.

L'audacia dei briganti aumentava tanto più quanto si sentivano sicuri e impuniti. Capitò ad esempio al Conte Leali di vedersi arrivare in villa Biscarini e Pastorini che, tra lo spavento dei commensali, vollero partecipare al banchetto e se ne andarono tranquilli e indisturbati. Né le carrozze che transitavano sulle vecchie strade avevano miglior sorte ed erano di frequente assalite e depredate. Alleato dei banditi nel costringere i ricchi ed i loro fattori a cedere ai ricatti era "l'avvocato Prospero" (fosforo) così erano chiamati i fiammiferi con cui si appiccava il fuoco ai covoni di messi e ai casali con danni ben più gravi del "pizzo".

Estirpare la piaga del brigantaggio e per l'omertà e per l'andamento del territorio, non fu né facile, né di breve periodo. Non vi erano riuscite le truppe pontificie e quelle francesi durante l'occupazione, né miglior sorte ebbero le leggi speciali del Regno d'Italia. Certo fu una lotta crudele e cruenta, ancora oggi oggetto di studi e di analisi. D'altra parte il nuovo Regno non aveva apportato niente di nuovo per i diseredati: la terra era ancora in mano di padroni arroganti, la coscrizione obbligatoria toglieva giovani forze al lavoro dei campi, i cavalli erano requisiti per l'esercito, né le tasse diminuivano. Nei Cimini operarono, come abbiamo accennato, molti briganti di cui non è rimasta memoria popolare, ma certo feroci ed implacabili, tanto da essere temuti da vivi e disprezzati e odiati da morti.

Meritano un discorso a parte alcune figure che sono entrate nella leggenda che ancora sopravvive e la cui personalità, piena di contrasti, merita una diversa attenzione. Sono questi Biagini e Domenico Tiburzi detto Domenichino le cui attività e connivenze furono sviscerate nel processo di Viterbo del 1893 che coinvolse in modo pesante tutti coloro che, in qualche modo, potevano avere aiutato in particolare Domenichino. Ben 271 abitanti della zona di Castro vennero imputati di favoreggiamento, ma i risultati non furono quelli che il governo Giolitti si sarebbe aspettato.

Il Tiburzi, di famiglia poverissima, fin da ragazzo aveva subito lievi condanne per risse e furti di erba da pascolo, allora preziosa. Proprio a pascolare le bestie nei terreni del suo padrone, lo sorprese il fattore del Marchese Guglielmi. Invano Tiburzi lo supplicò di tacere, inginocchiandosi piangente davanti a lui, poi nel timore di perdere, a causa della denuncia, il posto di mandriano lo freddò con una fucilata. Solo un anno dopo, scoperto il delitto, Tiburzi fu catturato e condannato, grazie ad alcune attenuanti, a 18 anni di carcere duro da scontarsi nelle Saline di Tarquinia. Era il 1867. Sottoposto a indicibili sofferenze, lontano dalla famiglia, in cuor suo maturò forse il proposito di non provare mai più il carcere e predispose la fuga.

Aveva conosciuto proprio in carcere il Biagini ed insieme tentarono di evadere riuscendoci prima il Tiburzi e dopo un anno Biagini. Si ritrovarono nella macchia dove ebbero come maestro di ribalderie David Biscarini, astuto nel dare scacco ai gendarmi. La presenza dei tre briganti, cui si era unito Pastorini, rintanati in una grotta presso il torrente Paternale, fu rivelata ai carabinieri il 10 dicembre del 1877 per un caso fortuito che merita ricordare.

Due pattuglie dei carabinieri provenienti rispettivamente da Farnese e Canino, perlustravano le campagne quando incontrarono due bracconieri che vennero invitati a seguirli in caserma. Quando il brigadiere fece per mettere le manette, alle loro proteste rispose essere questa una normale misura in un paese di briganti. Al che uno dei due chiese che cosa avrebbero avuto in cambio rivelandone il rifugio.

Ci fu una breve trattativa, al termine della quale il cacciatore indicò un filo di fumo che usciva nella valle proprio dalla grotta dove i compari si erano rifugiati. I carabinieri accerchiarono la costa, ne seguì uno scontro a fuoco. Tre dei briganti riuscirono a fuggire. Tiburzi, colto di sorpresa mentre asciugava i suoi panni al fuoco, scappò in mutande. Solo Biscarini, il capo, rimase nella grotta deciso a tutto. La scaramuccia sarebbe continuata a lungo e forse gli assalitori avrebbero avuto la peggio se il carabiniere Brunetti portandosi sopra la caverna non avesse fatto fuoco sul Biscarini che rimase ucciso.

"Il fianco avea guarnito da una ricca fascia di seta dalla quale spiccavano un revolver e un pugnale forbito e lucente: indossava una camicia a quadri, pantaloni e gilet di panno nero e grossi stivali" così un anonimo scrittore di Valentano descrive il cadavere del brigante.

Tiburzi diventò il capo riconosciuto dai suoi e dalla popolazione. L'episodio che lo vide fuggire in mutande, spesso ricordato al brigante dal Pastorini per metterlo in ridicolo, indurrà forse Domenichino a sfidare il compagno e, dopo aver buscato una lieve ferita, ad ucciderlo con un colpo di pistola. In breve tempo Biagini e Tiburzi si fecero una consolidata fama di abili estorsori, ricattatori e sequestratori.

Le loro azioni non apparivano dettate da pura ferocia, ma dal disegno di accaparrarsi rispetto e timore della gente che certo, sulle loro gesta, veniva tessendo una leggenda. Una sorte particolare, una specie di pubblica esecuzione, era riservata a chi tradiva come accadde ad Antonio Vestri. Nella settimana santa dell'89 rientrava a Farnese con altri cinque legnaioli e due giumenti carichi di legname.

Due individui sbucati dalla macchia ordinarono l'alt e lo uccisero con una scarica di fucile, poi lo sgozzarono e gli tagliarono la lingua di fronte agli atterriti testimoni, né risparmiarono i due somari "ceduti dai briganti al Vestri in pegno del suo manutengolismo per dieci anni". Per chi fosse sorpreso a parlare un po' troppo con le forze dell'ordine, giù botte da orbi e botte anche all'amante del Tiburzi sospettata di civettare con altri.

Ormai il Tiburzi era il re del Lamone con dimora alla Roccaccia d'estate e in quel che restava dell'antica Castro d'inverno. Di qui partivano concisi bigliettini minatori per i fattori che non si facevano scrupolo di infierire sulla povera gente. Di qui partiva una... giustizia rapida, efficiente, senza processi né avvocati. Così Tiburzi diviene un "livellatore" togliendo a chi ha e dando a chi non ha. Per chi era abituato da sempre a dare lavoro e fatica senza compenso, ricevere qualche moneta o cibo per piccoli servigi era motivo di rispetto e considerazione. Per le ragazze soggette ancora allo ius primae noctis era gran privilegio essere riccamente dotate e debitamente accasate dal brigante.

Questi episodi facevano di Tiburzi il vendicatore di tante sofferenze per i poveri, qualcuno in cui identificarsi e di cui essere orgoglioso. I due briganti vivevano così temuti dai potenti, rispettati dagli altri che ricevevano protezione e ricompense mai prima sperate. E' questo il periodo più tranquillo in cui godevano l'ospitalità dei grandi casali dopo 24 anni di vita all'addiaccio che aveva logorato la loro salute.

Nell'agosto dell'89 il Biagini era insieme al nipote Luciano Fioravanti nella macchia di Gicciano, tranquilli perché il fattore del Marchese Guglielmi, Raffaello Gabrielli, avrebbe dovuto avvertirli della presenza dei carabinieri che invece li colsero di sorpresa. Il Fioravanti riuscì a fuggire, il Biagini ormai vecchio e malato fu stroncato da un colpo apoplettico.

Tiburzi non perdonò il Gabrielli che dopo pochi mesi fu ucciso davanti a circa 120 mietitori. Intanto nel 1893 si celebrava a Viterbo il già ricordato processo, ma i due banditi continuavano a imperversare come prima.

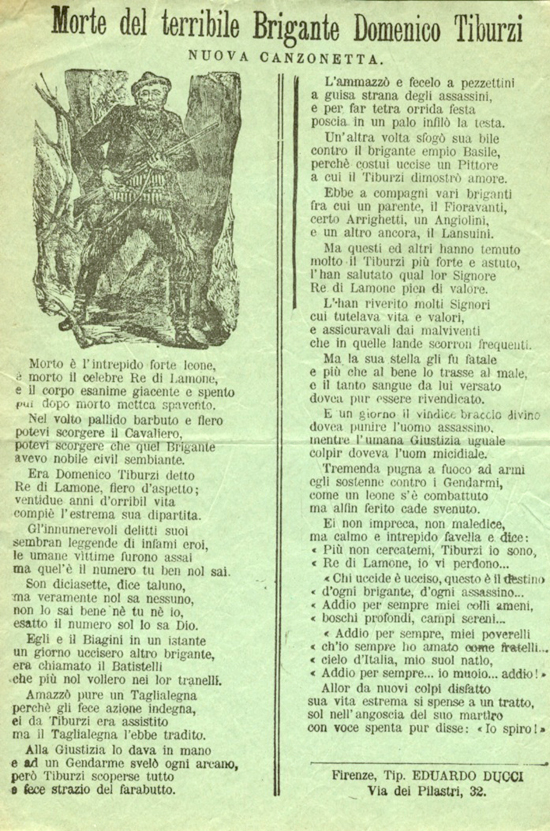

Tre anni dopo, nella notte del 24 ottobre '96, Domenichino, che da un lustro spadroneggiava tra la Toscana e la Tuscia, fu ucciso sulla soglia del casale Le Forane, mentre Fioravanti, il giovane gregario nipote dell'anziano Biagini, verrà ucciso nel 1900 dall'amico Gaspare Mancini. Qualcuno sul cadavere di Tiburzi si dice, versò una lacrima. Finiva un'epoca piena di contrasti e di violenze.

da: http://www.isa.it/tuscia/storia/oggi.htm sito chiuso.